La tour à étages, édifice sacré et porte des dieux

Il était une fois la ziggurat… En Mésopotamie, d’Uruk à Ur et à Mari, de Babylone à Assur, l’architecture sacrée prend de la hauteur… La plus ancienne ziggurat (tour à étages) aurait été élevée à Uruk par le roi sumérien Ur-nammu, vers 2100 avjc. Ur-nammu fonde la IIIe dynastie d’Ur, qui supplante celle de Lagash au XXIe et au XXe siècle avjc. Plus tard, la célèbre ziggurat de Babylone, érigée sans doute au IIe millénaire avjc, inspire la Tour de Babel biblique… Souverains et peuples mésopotamiens observent un calendrier cultuel et participent à des cérémonials…

Par Maryse Marsailly (@blogostelle)

– Dernière mise à jour novembre 2018 –

Bloc-notes + Une aventure ? L’épopée de Gilgamesh (Mésopotamie) : des tablettes du XIIIe siècle avjc racontent l’épopée du roi Gilgamesh en quête d’immortalité… (il aurait régné vers 2600 avjc sur la cité d’Uruk (ou Ourouk )… Un livre ? L’Histoire commence à Sumer, de Samuel Noah Kramer (1956).

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Période des dynasties archaïques sumériennes, vers 2900 avjc -2340 avjc. – Fin IIIe millénaire avjc : empire d’Agadé sous la dynastie d’Akkad fondée par le roi Sargon, 2340 avjc – 2200 avjc. – Ur-Nammu, fonde la IIIe dynastie d’Ur, XXIe- XXe siècle avjc. IIe millénaire avjc : première dynastie de Babylone fondée par Hammurabi (vers 1792- 1750 avjc) – VIIe siècle avjc : Ninive, capitale d’Assyrie, tombe en 612 avjc devant Babylone. Chronologie générale Proche et Moyen Orient antiques

DE VASTE ESPACES SACRÉS SONT AMÉNAGÉS DANS LES CITÉS MÉSOPOTAMIENNES

En Mésopotamie, les divinités, ou les prêtres qui les représentent, influent sur le pouvoir royal et la gouvernance du pays… Le roi mésopotamien lui-même joue un rôle de médiateur. Sa mission sacrée est de construire les temples, de se justifier devant les dieux pour son peuple et de participer à des rituels pour garantir la prospérité de son royaume… C’est à la fin du IIIe millénaire avjc que les Mésopotamiens bâtissent les premières ziggourats…

Ziggurats, temples et esplanades…

Les cités mésopotamiennes sont pourvues de spacieux espaces sacrés… Ces lieux de culte comprennent trois éléments: la ziggurat (ou Ziggourat, ziqqurrat), les temples, les esplanades et des bâtiments administratifs…

La ziggurat prend la forme d’une tour à étages ou à degrés, dont le nom mésopotamien siqqurratu dérive de la racine sqr qui signifie être haut… Le terme ziqquratu se rattache aussi au verbe assyrien zaqâru qui signifie construire haut. Le plus souvent, le temple supérieur des ziggurats a disparu des vestiges…

Vers 2100 avjc, le roi Ur-Nammu d’Ur fait bâtir des ziggurats

On érige des temples en Mésopotamie dès les commencements de la civilisation urbaine… Les cités se placent alors sous la protection d’une divinité principale pour assurer leur prospérité, mettre à l’abri les troupeaux, éviter les fléaux ou encore remporter des batailles faces à des royaumes rivaux…

L’héritage des temples ancestraux à hautes terrasses

C’est sous le règne du roi Ur-Nammu d’Ur, vers 2100 avjc, que l’on érige les premières ziggourats au sens précis du terme… Comme à Ur, à Uruk ou encore à Nippur, le principal centre du culte du grand dieu Enlil, divinité suprême du panthéon sumérien (supplanté plus tard par Marduk à Babylone)…

Auparavant, les architectes mésopotamiens rehaussent déjà certains temples sur une haute terrasse, circulaire ou ovale… Comme le temple d’Eridu, érigé vers 4000 ans avjc (période d’Obeid), qui s’élève sur une terrasse construite en escalier… Ou encore comme deux sanctuaires de l’époque d’Uruk : le Temple Blanc consacré au dieu Anu, construit vers 3300 ans avjc, et le temple d’Uqair.

Le temple Ovale de la cité de Khafadjé (ancienne Tutub) et le temple d’Ur (Tell al-Muqayyar) prennent également de la hauteur… L’architecture de ces monuments sacrés préfigure et annonce pour certains spécialistes le principe de la future tour à étages mésopotamienne, la ziggurat…

Trois à sept degrés composent la ziggurat

À l’époque de la IIIe dynastie d’Ur, on construit des monuments qui s’élèvent vers le Ciel et peuvent atteindre plus de 30 ou 40 mètres de haut… Les bâtisseurs superposent trois à sept terrasses, dont ils réduisent progressivement la superficie à chaque étage supérieur. C’est au sommet de la ziggurat que se dresse alors probablement le temple lui-même, dont les vestiges ont partout disparu avec l’érosion…

Au cours de la période de la IIIe dynastie d’Ur, on construit des ziggurats à Uruk, à Larsa, à Ur, à Borsippa, à Nimrud, l’antique Kalkhu, une cité assyrienne (actuel Irak)… Ces monuments deviennent le symbole du sacré dans les cités mésopotamiennes.

D’après la ziggurat de Nimrud, antique Borsippa, vers 2112-2004 avjc, époque de la IIIe dynastie d’Ur, Irak actuel, Mésopotamie ; et la ziggurat de Dur-Untash, maquette et vestiges, Tchoga Zanbil ou Chogha Zanbil, XIVe siècle avjc, Suse, actuel Iran, Orient ancien. (Marsailly/Blogostelle)

Et, selon Hérodote (historien grec du Ve siècle avjc), les ziggurats sont associées aux célébrations du Nouvel An et au rituel du Hieros Gamos (ou Hiérogamie), un cérémoniel qui réactualise l’union sacrée d’un dieu et d’une déesse…

La ziggurat idéale s’élève sur un plan carré

En principe, la ziggurat idéale possède un plan carré et sept étages… Mais les ziggurats sont rarement construites à la perfection… Parmi une trentaine d’édifices, seulement quatre permettraient à ce jour la reconstitution d’une tour à sept étages.

Par ailleurs, plusieurs constructions à étages sont édifiées ou remaniées sur un plan rectangulaire et ne respectent pas, semble-t-il, le plan carré, comme les ziggurats d’Ur et de Nippur. Malgré les ravages de l’érosion au cours des siècles, il est attesté qu’un édifice surplombe à l’origine la terrasse supérieure de ces monuments sacrés…

Des inscriptions du royaume de Dur-Untash mentionnent qu’il existe aussi à cette époque deux autres ziggurats dans la puissante cité de Suse… En 640 avjc, quelques années après sa conquête de Suse, le roi assyrien Assurbanipal détruit l’antique Dur-Untash…

La ziggurat s’associe à des temples-chapelles…

Au cours de la seconde moitié du IIe millénaire avjc, puis encore au Ier millénaire avjc, les Mésopotamiens continuent d’élever des ziggurats… Un édifice sacré que l’on rencontre aussi en Assyrie et dans la région de Suse à l’époque élamite, en Iran Ancien…

À Ur (actuel Irak), il subsiste les traces d’une cella sur l’une des terrasses de la ziggurat de la fin du IIIe millénaire avjc… À Nimrud, des vestiges suggèrent la présence de salles sans voie d’accès… Comme aussi à Dur-Untash, actuel Tchoga Zanbil (ou Chogha Zanbil, actuel Iran), une cité fondée non loin de Suse par le roi élamite Untash-Napirisha au IIe millénaire avjc…

Les statues des dieux reçoivent boisson et nourriture…

On érige alors des temples-chapelles au pied des ziggourats… Ces sanctuaires sont dédiés à chacune des divinités de la cité, et sont plus ou moins vastes et complexes selon l’importance de chaque déité. Chaque temple-chapelle possède un vestibule, qui parfois peut faire le tour de l’édifice, une salle d’entrée (sorte de narthex) et une cella où se trouve la statue du dieu…

Les statues des dieux sont lavées, parfumées, vêtues…

En Mésopotamie, comme en Égypte ancienne, les statues des dieux sont lavées, parfumées, vêtues, désaltérées par des libations et nourries dans le temple… Il arrive aussi que des statues sortent des sanctuaires pour participer à des processions dans les cités… On accède à la cella, le cœur du temple, par l’unique porte ouverte depuis la salle d’entrée…

Ziggurat, autel, bassins, images des dieux…

Le décor d’un plateau votif en bronze du XIIe siècle avjc, retrouvé à Suse (actuel Iran), illustre le déroulement d’un cérémonial sur le parvis d’un temple… On aperçoit deux ziggurats à deux et trois étages, un autel pourvu de cupules (des petites cavités), des offrandes, une stèle…

… et des arbustes qui évoquent le bosquet sacré, une grande jarre sans doute destinée aux libations et deux bassins, possibles réceptacles des Eaux Primordiales… Cette image illustre les éléments d’un sanctuaire mésopotamien…

D’après le souverain Assurbanipal devant l’autel, scène de libation, VIIIe siècle avjc, période Assyrienne ; une scène de culte miniature, dite cérémonie du Lever du Soleil (Sit-shamshi), objet votif en bronze, XIIe siècle avjc, Suse, actuel Iran, Orient ancien ; et un dieu mésopotamien, avec sa coiffe à cornes, Girsu-Tello, vers 2100 avjc, Irak actuel, époque de la IIIe dynastie d’Ur, Irak actuel, Mésopotamie. (Marsailly/Blogostelle)

Moi Shilhak-Inshushinak, j’ai fait un soleil levant en bronze…

Sur un plateau votif en bronze portant une scène de culte miniature, figure une inscription qui précise une dédicace royale : Moi Shilhak-Inshushinak, fils de Shutruk-Nahhunte, serviteur bien-aimé d’Inshushinak, roi d’Anshan et de Suse… j’ai fait un soleil levant en bronze.

Sur un relief, on peut voir le roi assyrien Assurbanipal, accompagné de membres de sa suite, qui présente en offrande devant l’autel les lions qu’il a abattus à la chasse…

Une sculpture, qui remonte à l’époque de la époque de la IIIe dynastie d’Ur, représente un dieu mésopotamien, avec sa coiffe à cornes. Plus le nombre de paires de cornes est élevé, plus le dieu est important dans la hiérarchie du panthéon… Voir aussi l’article Le Sacré en Mésopotamie : des divinités coiffées de tiares à cornes…

Le temple, c’est la demeure du dieu…

Le temple est la demeure du dieu, et on aménage aussi un parvis pour assurer le bon déroulement des cérémonies auxquels seuls participent le clergé et quelques personnages. La ziggurat, par contre, semble destinée aux grandes fêtes solennelles et collectives, ouvertes à l’ensemble de la population de la cité…

On célèbre ainsi le Nouvel An, l’élévation d’un temple ou encore l’investiture d’un roi. Ces rituels possèdent sans doute une dimension cosmogonique, qui permet une recréation symbolique du monde… Les membres du clergé assurent le service du temple et honorent les dieux, comme le souverain…

Sur une empreinte de sceau, on aperçoit un bateau et des adorateurs, une étendue d’eau et sans doute une procession auprès du temple, représenté de manière stylisé, alors que se dressent les étendards-roseaux d’Inanna (assimilée à Ishtar), déesse sumérienne de la fertilité et des troupeaux…

Le roi et le temple…

Sur le bas-relief dit de la Figure aux Plumes, le roi-prêtre coiffé de son serre-tête consacre peut-être un sanctuaire… L’inscription mentionne le dieu de l’Orage Ningirsu et précise le nom de son temple, l’e-ninnu, qui signifie brillant…

Les deux plumes qui ornent la coiffe du souverain symbolisent peut-être les plumes de l’aigle à tête de lion, Im-dugud, qui personnifie la Nué de l’Orage. Figure emblématique, Im-dugud assiste le grand dieu guerrier de l’Orage Ningirsu, dont il symbolise la présence ou l’intervention… Voir aussi l’article La puissance orageuse de Ningirsu, dieu sumérien de Lagash

D’après le bas-relief dit la Figure aux Plumes, vers 2700 avjc, Girsu-Tello et une tablette relative à une construction, vers 2600 avjc, Sumer, période des dynasties archaïques sumériennes, Irak actuel, Mésopotamie. (Marsailly/Blogostelle)

Des stèles commémorent l’acte de fondation du temple

En Mésopotamie, des stèles, des plaques ou des objets en forme de clou ou de cône consacrent l’acte de fondation du temple par le roi, souvent sous l’égide du dieu tutélaire et protecteur de la cité… Voir aussi l’article Les artistes sumériens exaltent la dévotion des souverains

… Le dieu ou le souverain porte le clou de fondation du sanctuaire, dont les artistes suggèrent parfois l’architecture sous la forme de deux piliers ou hampes. Dans l’iconographie mésopotamienne, on rencontre aussi des images de temples ailés…

La ziggurat, une image de la Montagne Cosmique ?

Dans l’univers du Sacré, la forme donnée aux ziggurats peut s’interpréter comme un symbole de la Montagne Cosmique, qui émerge la première du chaos primitif… Pour les peuples sémites, venus de pays montagneux, le temple sous forme de tour à étages leur rappelle peut-être aussi leur haut lieu de vie…

D’après une divinité sur une montagne, coquille et alliage de cuivre, sceau-cylindre, vers 2200-2159 avjc, Mari, Syrie, Mésopotamie ; et des personnages mythiques et capridés, empreinte de sceau, vers 1800 avjc, Assyrie, Orient ancien. (Marsailly/Blogostelle)

Sur une empreinte de sceau, des capridés sont nourris, en haut, et des personnages mythiques, dessous, représentent peut-être le monde chtonien (souterrain) et les puissances inquiétantes et fertilisantes qui résident sous terre ou à l’intérieur de la montagne… Sur un sceau-cylindre, une divinité trône sur la Montagne Cosmique…

Les textes mésopotamiens semblent indiquer que les chambres sans voie d’accès, enfouies à l’intérieur de la terrasse inférieure des temples, symbolisent le monde souterrain (chtonien)… Le faîte (le sommet) correspondrait au monde céleste, et les étages intermédiaires au monde des humains avant la séparation du Ciel et de la Terre…

Des espaces sacrés dans la verdure…

À Uruk, il existe des vestiges de canaux d’irrigation qui laissent penser, qu’à l’origine, un bosquet sacré peut s’épanouir non loin de la ziggourat… On organise semble-t-il des cérémonies qui réactualisent un temps mythique…

… Et l’on aménage des bosquets sacrés que l’on peut voir représentés sur certains sceaux-cylindres ou bas-reliefs sous une forme stylisée. Chaque cité possède un ensemble de sanctuaires et, dans la campagne, on aménage un espace sacré avec parvis et dépendances, enfoui au cœur de la verdure…

Une cérémonie rituelle célèbre le printemps dès le IIIe millénaire avjc au pays de Sumer… Le terme akkadien Akitu proviendrait du sumérien A.KI.TIL qui signifie force faisant revivre le monde… En Mésopotamie, à Babylone, la célébration du Nouvel An dite de l’Akītu semble se rattacher elle aussi au Renouveau de la Nature et du Cosmos…

Une épiphanie du Renouveau de la Végétation…

Un arbre émerge de la Montagne…

Les représentations mythiques sumériennes et akkadiennes (période d’Agadé) montrent souvent une divinité qui semble émerger de la Montagne, en particulier le dieu Soleil (Shamash) ou encore Enki-Ea, divinité des Eaux… Dans le monde des croyances traditionnelles, l’Arbre sacré comme la Montagne sacrée renvoient à une image du Cosmos, au Centre du Monde ou encore à l’Axe de l’Univers…

LA CÉLÈBRE ZIGGURAT DE BABYLONE

L’âge de la ziggourat de Babylone reste incertain… mais la cité de Babylone serait fondée vers 2250 avjc… Les Mésopotamiens élèvent probablement la première ziggurat de Babylone, construite en briques, au cours du IIe millénaire avjc, à l’époque de la première dynastie de Babylone, peut-être sous le règne du roi Hammurabi (1792-1750 avjc)… La Tour de Babel biblique évoque ce monument…

Babylone est connue à la fin du IIIe millénaire avjc…

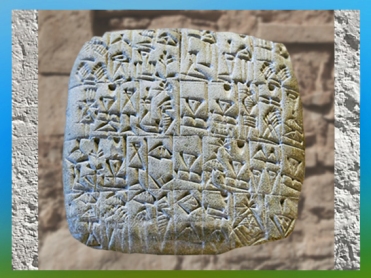

L’existence de la cité de Babylone est attestée vers 2200-2300 avjc, à l’époque d’Agadé et de la brillante civilisation d’Akkad fondée par Sargon. Un premier écrit cunéiforme mentionne Babylone sous le règne du roi d’Akkad Sharkali-sharri (vers 2185-2160 avjc). La cité ne rivalise pas encore avec ses puissantes voisines, telles Nippur Ur, Éridu et Uruk (Ourouk)…

Le souverain babylonien, épaules de face et bien campé sur ses jambes de profil exprime la force et la vigueur…

Babylone prend ensuite de l’ampleur au cours du IIe millénaire avjc, en particulier sous les dynasties Amorrites, des Sémites nomades qui prennent le contrôle des pays de Sumer et d’Akkad… Les rois Amorrites adoptent la langue et les pratiques cultuelles des Babyloniens et entretiennent leur capitale… Babylone connaît un grand rayonnement sous le règne du souverain Hammurabi…

Une tour de 90 mètres de côté…

La ziggurat de Babylone est mise au jour en 1913 par la mission archéologique allemande de Robert Koldewey… La ziggourat de Babylone possède sans doute à l’origine sept étages en gradins, surmontés par le temple du sommet. Sa base carrée mesure plus de 91 m de côté, selon les études de fouilles archéologiques.

Trois escaliers imposants s’appuient sur la face Sud de la tour et permettent d’accéder au premier étage, plus haut que les autres, puis au second étage. D’autres escaliers de moindres dimensions permettent d’atteindre le sommet de la ziggurat, probablement à 90 mètres de hauteur… Mais l’édifice sacré originel se dégrade au fil du temps, subit des ravages et finira par disparaître au moment du déclin de Babylone…

Des travaux de reconstruction aux VIIe et VIe siècle avjc

C’est au VIIe et VIe siècle avjc que des souverains babyloniens entreprennent des travaux de reconstruction, comme le montre un relief qui représente un roi, considéré comme Nabuchodonosor, devant la tour de Babylone …

Babylone est restaurée, fortifiée et magnifiée après les ravages assyriens et la cité devient au VIIe et au VIe siècle apjc la plus importante ville de l’Orient, dont la splendeur est mentionnée par les prophètes juifs Isaïe et Jérémie. La splendeur de Babylone est notamment décrite par le Grec Hérodote et l’historien médiéval arabe Tabari (mort à Bagdad en 923 apjc).

En 482 avjc, le Perse Xerxès Ier ravage la ziggurat de Babylone et emporte la statue d’or du grand dieu de la cité, Mardouk… En 331 avjc Alexandre le Grand s’installe à Babylone, mais occupé par ses conquêtes il délaisse la capitale qui décline de plus en plus…

Babylone, l’une des Merveilles du monde…

L’archéologie a mis au jour un site d’environ 975 hectares… À l’époque de Nabuchodonosor, on élève une enceinte extérieure autour de la cité qui mesure 11,5 kilomètres de long. On élabore alors une enceinte à deux murs…

On construit, en briques séchées au soleil, un mur intérieur épais de 7 mètres. On édifie en briques cuites un mur extérieur large d’une dizaine de mètres… Au cœur de ce vaste espace se déploie alors la cité de Babylone, à l’époque à la croisée du Tigre et de l’Euphrate… Le géographe grec Strabon (mort en 23 apjc) voyage beaucoup, il explique : Babylone est située dans une plaine…

… Ses remparts ont 365 stades de circuit, 32 pieds d’épaisseur et 50 coudées de hauteur dans l’intervalle des tours, qui elles-mêmes sont hautes de 60 coudées. Au haut de ce rempart on a ménagé un passage assez large pour que deux quadriges puissent s’y croiser. On comprend qu’un pareil ouvrage ait été rangé au nombre des Sept Merveilles du monde…

La tablette d’Esagil décrit la ziggurat de Babylone

Il existe aussi la tablette d’Esagil, rédigée à Uruk en 229 avjc, un précieux document qui décrit la ziggurat de Babylone avant sa destruction en 479 avjc par Xerxès Ier (ou Assuérus Ier), souverain perse de la dynastie des Achéménides… Aujourd’hui, le tracé de son plan carré reste le seul vestige de l’antique ziggourat de Babylone…

Nous ne connaissons pas précisément le déroulement des rites et des cérémonies qui se rattachent à la fréquentation de la ziggurat mésopotamienne… Mais le petit temple situé au sommet de la tour semble correspondre au sanctuaire consacré au rituel du mariage sacré (hiérogamie, Hiéros Gamos).

Le rituel du Hieros Gamos consacre l’union de deux divinités dont l’un des partenaires peut être incarné par une prêtresse, qui s’unit au dieu, ou par le roi qui s’unit à la grande déesse… L’édifice au faîte de la ziggurat pourrait également avoir un usage d’observatoire astronomique…

Etemenanki, Maison du fondement du Ciel et de la Terre

La tablette dite de l’Esagil (conservée au Louvre à Paris) nous renseigne sur la ziggourat de Babylone à l’époque des rois Nabopolassar (625-605 avjc) et Nabuchodonosor II (604-562 avjc) qui décident de restaurer la tour à étage dont le temple est consacré au dieu Marduk, protecteur de Babylone…

Selon le texte, une copie d’un écrit plus ancien, l’édifice se nomme à l’origine l’Esagil, qui signifie temple qui relève la tête… On y décrit la base de la ziggurat et son enceinte. La description mentionne aussi le sanctuaire principal consacré à Marduk et précise les mesures de la tour à étages qualifiée de Etemenanki, qui signifie Maison du fondement du ciel et de la terre…

DE LA ZIGGURAT DE BABYLONE À LA TOUR DE BABEL BIBLIQUE

Une plaine au pays de Sennaa…

Dans la genèse biblique, on raconte que les hommes établis dans une plaine au pays de Sennaar entreprennent de bâtir une très grande et haute tour, en briques cuites liées par du bitume…

… Mais Dieu n’apprécie pas l’orgueil que les hommes manifestent dans cet ouvrage… Il fais donc en sorte que le langage unique utilisé par tous se diversifie, et qu’ils ne puissent plus communiquer entre eux… La construction est interrompue et la population se disperse… (Genèse).

D’après une proposition de reconstitution de la ziggurat de Babylone, Mésopotamie ; la Tour de Babel, peinte par Pierre Brueghel l’Ancien, 1563 apjc, Renaissance ; et la Tour de Babel, maître allemand inconnu, XVIe siècle apjc, Nuremberg, Allemagne, Renaissance. (Marsailly/Blogostelle)

Associée au récit biblique de la Tour de Babel qui s’en inspire, la ziggourat de Babylone, est devenue célèbre…

La porte du dieu…

En hébreu, le mot Babel trouve son origine dans la racine bbl qui signifie mêler, confondre les langues… Et selon des spécialistes des écritures anciennes, la ville de Babel mentionnée dans la Bible serait la puissante cité de Babylone. Babel signifierait Babylone en hébreu. Et en akkadien, Babylone se dit Babilim, qui signifie porte du dieu dans la langue sumérienne… Babel et Babilim auraient la même racine étymologique…

Hérodote décrit la tour massive de Babylone

Les deux quartiers de la ville (Babylone) avaient en leur centre chacun une enceinte fortifiée : dans l’un, le palais royal entouré d’un mur haut et solide, dans l’autre un sanctuaire de Zeus Bélos aux portes de bronze, qui existait encore de mon temps. Le sanctuaire est un carré de deux stades de côté (370 m) : au milieu se dresse une tour massive, longue et large d’un stade (185 m), surmontée d’une autre tour qui en supporte une troisième et ainsi de suite, jusqu’à huit tours…

Inspirée peut-être de l’héritage des lointaines ziggurats mésopotamiennes, la mosquée de Samarra s’élève elle aussi vers le Ciel… Le principe de la tour à étages et d’une élévation graduelle s’exprime ici sous la forme d’une montée en spirale… Voir aussi l’article La spirale, symbole cosmique et initiatique

… Une rampe extérieure monte en spirale jusqu’à la dernière tour ; à mi-hauteur environ il y a un palier et des sièges, pour qu’on puisse s’asseoir et se reposer au cours de l’ascension. La dernière tour contient une grande chapelle, et dans la chapelle on voit un lit richement dressé, et près de lui une table d’or…

… Mais il n’y a point de statue, et nul mortel n’y passe la nuit, sauf une seule personne, une femme du pays, celle que le dieu a choisie entre toutes, disent les Chaldéens qui sont les prêtres de cette divinité. Ils disent encore que le dieu vient en personne dans son temple et repose sur ce lit. (Hérodote, Gallimard, 1964)

DES RITUELS ET DES CÉRÉMONIELS RYTHMENT LA VIE CULTURELLE DES MÉSOPOTAMIENS

Cérémonies, procession et banquet sacré

Le premier, le quinzième et le dernier jour du mois, on organise en Mésopotamie des cérémonies en relation avec le cycle lunaire : apparition, plénitude et disparition de la Lune… On célèbre aussi les fêtes de eshsheshu, le quatrième, le huitième et le dix-septième jour du mois. Cette célébration s’inspire peut-être d’une fête célébrée à Uruk dans la nuit du 16 au 17 d’un mois inconnu…

… On commence les festivités la veille au soir, quand les dieux sortent sur le parvis du temple pour un festin qui se prolonge toute la nuit… Quand les astres, symbole des dieux, apparaissent, on brûle des parfums, on chante des hymnes et on consacre le feu nouveau… On enflamme une torche avant de la présenter au dieu et de faire le tour du parvis en procession…

… De torche en torche, on distribue le Feu Sacré dans toute la cité… jusqu’aux corps de garde qui veillent aux portes de la ville. Le lendemain, le 17, a lieu un important et grand banquet qui réunit tous les dieux de la cité…

Quatre repas par jour pour les dieux

En Mésopotamie, on imagine la vie quotidienne des dieux à l’image de celle des rois… La divinité reçoit en offrande quatre repas par jour. Le grand et le petit repas du matin et le grand et le petit repas du soir se composent de boissons fermentées, de pains, de fruits et de viande…

… Ainsi, chaque jour, le menu des quatre grandes divinités d’Uruk nécessite 243 pains faits de 409 litres de farine d’orge et de 136 litres de farine de blé ainsi que 1 200 tartelettes à l’huile, nappées de dattes de choix ; les plats de résistance comptent 50 moutons, 2 bœufs, 1 veau, 8 agneaux, 70 volatiles divers, 4 sangliers et 6 œufs ; autant de denrées qui, après offrande, revenaient sur la table du clergé…

Un vase à libation raconte le culte d’Inanna

Un vase à libation d’Uruk en albâtre porte un décor historié. Il représente des scènes de procession et de culte à Inanna. Porteurs d’offrandes et serviteurs des libations s’activent pour honorer la déesse des troupeaux et de la fertilité, dont les mâts de roseau symbolisent la présence…

L’anonyme artiste mésopotamien sculpte son grand vase d’Uruk dans l’albâtre, une pierre tendre plus facile à travailler que la pierre dure. Il compose un décor narratif en registres superposés, sous la forme de frises en bas-relief. Le grand vase d’Uruk mesure plus de 1 mètre de haut (103 centimètres)…

Le décor accorde une grande place à l’eau, à la végétation et aux troupeaux de brebis et béliers. Deux lignes courbes évoquent les deux grands fleuves qui fertilisent les terres mésopotamiennes : le Tigre et l’Euphrate… L’abondance et la prospérité en Mésopotamie repose sur les activités d’élevage et d’agriculture…

La grande déesse de la fertilité et des troupeaux

Des porteurs nus transportent dans des jarres et des paniers des offrandes destinées aux dieux : fruits, graines, boissons… En un mouvement d’ensemble, les personnages se meuvent en procession de droite à gauche… ou de gauche à droite…

Tous se rendent au temple auprès duquel on aperçoit des étendards symboles d’Inanna. Des idéogrammes précisent l’identification d’Inanna, déesse tutélaire de la ville d’Uruk…

Le sanctuaire est donc ici consacré à Inanna (Ishtar), déesse de la fertilité, des troupeaux de l’amour et de la guerre… et déité protectrice tutélaire de la cité d’Uruk. Toute la scène converge vers le thème principal qui se déploie au registre supérieur : un personnage fragmentaire devancé par un prêtre, sans doute le roi dans son rôle sacerdotal, mène la procession…

Le souverain se dirige vers la grande déesse coiffée de ses cornes, attribut des divinités mésopotamiennes… Plus les cornes sont nombreuses plus la divinité est puissante et importante dans le panthéon… Voir aussi l’article Le Sacré en Mésopotamie : la grande déesse aux Épis et le puissant dieu-Soleil

En Mésopotamie, on célèbre le Nouvel An…

De Assur à Babylone (Irak actuel), la plus importante célébration mésopotamienne est celle du Nouvel An, dite de l’Akītu… Cette fête, que l’on ne célèbre pas partout à la même saison, possède une dimension cosmogonique (liée à la création du monde) qui fonde l’ensemble des cultes mésopotamiens…

Selon les contrées, le commencement de l’année se rattache à l’apparition d’un astre, comme à l’équinoxe de printemps, symbole de la victoire Solaire sur les forces des ténèbres… Ou bien, à l’équinoxe d’automne, symbole du triomphe Lunaire sur les puissances adverses, ou encore au début de la saison des pluies ou de la crue du fleuve…

La durée et le déroulement de la Nouvel An varient aussi selon les lieux et les époques… À Babylone, on célèbre le Nouvel An à l’équinoxe du printemps. Les festivités se déroulent sur les onze premiers jours du premier mois…

Les symboles de la Lune, du Soleil et de l’Étoile renvoient à la grande trilogie astrale mésopotamienne : le dieu Lune Sîn (ou Nanna), le dieu Soleil Shamash et de la grande déesse Ishtar (Inanna), divinité de la fertilité, de l’amour et de la guerre…

D’après une scène d’épiphanie des Dieux, empreinte de sceau, vers 1894 avjc-1595 avjc, première dynastie de Babylone ; et une carte du Monde babylonienne, détail, argile, VII siècle avjc, Babylone ; Irak actuel, Mésopotamie. (Marsailly/Blogostelle)

Les divinités rassemblées manifestent le Renouveau de la Nature et de la Végétation, par exemple au moment du Nouvel An…

Un Monde entouré d’Eau…

Sur une carte babylonienne (conservée au British Museum) qui remonte au VIIe siècle avjc, le Monde apparaît comme un disque entouré par un anneau d’eau, nommé La rivière amère. La cité de Babylone est symbolisée par un rectangle à l’extrémité droite de l’Euphrate, même si la ville a en fait occupé les deux rives du fleuve pendant la plus grande partie de son histoire…

… Cette conception du Monde entouré d’Eau rappelle la mythologie du dieu sumérien de l’Eau Douce et de la Sagesse Enki-Ea : l’univers du dieu Ea est l’apsu, l’Abîme des Eaux qui entourent le Monde… C’est au sein de l’apsu que l’épouse de Ea, Damkina (ou Ninmah ou Ninhursag), engendre le jeune dieu Marduk… Voir aussi l’article Introduction à l’Art du Levant, de la Mésopotamie et de l’Iran ancien

On purifie rituellement le temple

Au cours d’une première partie des cérémonies, tristesse, lamentation et purification sont de rigueur… On évoque la descente dans le monde infernal du dieu de la cité qui meurt et qui ressuscite ou bien on se lamente de sa passivité, de son inaction. Image du dieu sur la Terre, le roi participe rituellement à ce moment d’impuissance du dieu…

… On dépouille le souverain de ses attributs royaux, et le maître des cérémonies lui frappe la joue, lui tire les oreilles, le fait se prosterner à terre… C’est alors que le roi affirme son innocence : Je n’ai pas péché, ô seigneur des contrées, je n’ai pas été négligent à l’égard de ta divinité.

… Au cours de ce rituel, on purifie le temple que l’on asperge avec les Eaux du Tigre et de l’Euphrate. On frotte le parvis du sanctuaire avec le cadavre d’un mouton avant de le jeter ensuite dans le fleuve pour se débarrasser des souillures…

Apothéose du Roi-Dieu et hiérogamie rituelle

Au cours de la deuxième période de la célébration du Nouvel An, le roi réapparaît en possession de ses attributs royaux. Il incarne alors le dieu qui exerce de nouveau sa souveraineté sur le monde… Les participants, l’assemblée des dieux mineurs comme l’ensemble des gens du peuple, expriment leur joie et acclament le dieu triomphant : Marduk (ou Assur) est roi !…

Cette image évoque un couple divin : la grande Déesse aux Épis trône devant une divinité masculine de la Végétation qui porte des Rameaux, peut-être le dieu Dumuzi ou un équivalent…

Depuis l’esplanade de la ziggourat, un long cortège en liesse se forme pour parcourir la cité… À Babylone, la procession traverse la ville par la voie sacrée du dieu et du roi, puis gagne le temple de l’Akitu (la maison du Nouvel An) dans la campagne…

C’est là que se déroule une cérémonie de fiançailles divines quand l’on présente le dieu à son épouse… Avant de célébrer une hiérogamie, le mariage du dieu et de la déesse, qui assure la fécondité du monde pour l’année nouvelle…

L’union rituelle du Dieu et de la Déesse

Le cérémonial se poursuit quand une nouvelle procession ramène le Dieu et la Déesse dans le temple principal de la cité… Puis vient le moment d’annoncer les destinées, en fonction de l’observation de présages tout au long des célébrations…

… comme l’état du Ciel et celui des entrailles des victimes, un faux pas ou les larmes du roi, un écart du cheval attelé au char sacré… Des spécialistes de la divination se chargent d’étudier et d’interpréter les signes et communiquent leurs conclusions à l’occasion du banquet sacré qui réunit le grand dieu de la cité et d’autres divinités…

Après un saut dans le temps pour évoquer les ziggurats et la tour de Babylone, revenons à la deuxième moitié du IIIe millénaire avjc… D’Uruk à Ur et à Mari, et de Babylone à Assur, les contacts et les échanges favorisent les ressources en pierre, en métal et en matières précieuses… Au cours de la dernière période des dynasties archaïques, les artistes des cités d’Ur et de Mari composent des mosaïques raffinées et renouvellent l’art de la statuaire…

Article suivant La quête de la figure idéale à Mari, l’art du métal à Alaça Hûyûk

Sommaire L’art de l’Orient Ancien

Consulter Le sommaire du BLOG